なぜ「親知らず」は矯正治療に影響するのか

矯正治療を検討する際、見落とされがちなのが「親知らず」の存在です。歯並びを整えるだけでなく、将来的な安定性や噛み合わせの維持を考える上で、親知らずがどのような位置にあるのか、生えてくるのか、あるいは残すべきかどうかといった判断が非常に重要になります。特に、矯正治療後の後戻りのリスクや、口腔内のトラブルの温床になる可能性もあるため、慎重な診断と対応が求められます。ここでは、親知らずの基礎知識から矯正治療への影響、そして注意すべきリスクについて詳しく解説します。

親知らずの基本的な知識と特徴

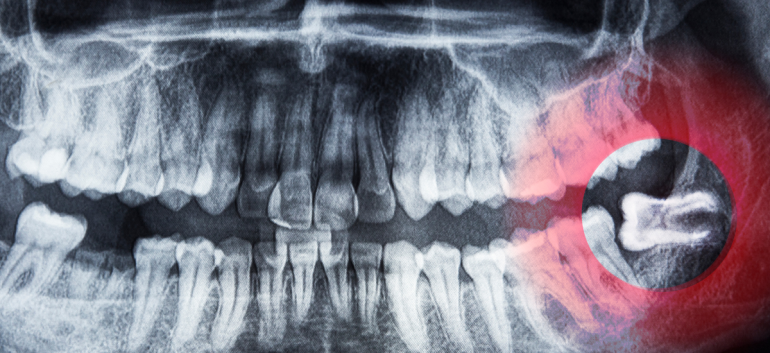

「親知らず」とは、正式には第三大臼歯と呼ばれる奥歯の一種で、通常は17歳〜25歳頃に生えてくるのが一般的です。他の永久歯よりも後から生えてくるため、顎の骨のスペースが不足し、正常に生えることが難しいとされています。真っすぐに生えてこないケースが多く、斜めや横向き、あるいは完全に歯ぐきに埋まっている「埋伏智歯(まいふくちし)」として発見されることも少なくありません。

現代人は顎が小さくなってきている傾向があり、その影響で親知らずが生えるための十分なスペースを持たない人が大半です。このため、親知らずは「トラブルの起点になりやすい歯」とされ、矯正治療を考える上でも無視できない存在となっています。

親知らずが歯並びに与える影響とは?

親知らずが矯正治療において問題視される最大の理由は、歯列に圧力をかける可能性がある点です。特に横向きに埋まっている親知らずは、前方の歯を少しずつ押すように力をかけることがあり、これが歯並びの乱れや噛み合わせの崩れにつながることがあります。

せっかく矯正で整えた歯並びも、親知らずの生える力によって「後戻り」してしまうケースは少なくありません。また、親知らずの生える角度が悪いと、隣の歯に食い込むような形で成長することがあり、これが痛みや炎症、さらには顎関節への負担にもつながる可能性があります。

特に下顎の親知らずは、神経や血管に近い位置にあることが多く、炎症がひどくなると顔の腫れやしびれを引き起こすような重大な問題にも発展しかねません。

矯正治療中・後の親知らずのリスク

矯正治療中に親知らずが動き出すと、事前に立てた治療計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。マウスピース矯正(インビザラインなど)では、歯の動きが細かくプログラムされており、予定外の親知らずの成長によってトレーが合わなくなるなど、治療の修正が必要になることもあります。

治療後も油断は禁物です。矯正終了時点では問題がなかった親知らずが数年後に動き出し、歯並びの後戻りや歯列全体の乱れを引き起こすことがあります。また、親知らずは奥にあるためブラッシングが難しく、磨き残しによる虫歯や歯周病のリスクが非常に高い歯でもあります。特に「半埋伏」の状態では歯ぐきとの隙間に汚れがたまりやすく、炎症や感染症の原因となりかねません。

こうした理由から、矯正治療を計画する際には、親知らずの有無や位置、成長の予測を含めて治療全体を設計することが求められるのです。

親知らずの状態が心配な方へ。早めの診断で、矯正治療をより安全に進めましょう。

矯正前に親知らずを抜くべきケースとは?

矯正治療を始める前には、歯列の状態や噛み合わせを総合的に分析する必要があります。その中でも見逃してはならないのが「親知らず」の存在です。親知らずは生え方や位置によって、矯正治療の効果に大きな影響を及ぼすことがあります。すべてのケースで抜歯が必要というわけではありませんが、治療をよりスムーズに進めるために、矯正前の段階で抜歯を検討すべき状況が存在します。ここでは、具体的なケースとその判断基準について解説します。

歯の移動スペースが足りない場合

矯正治療では、歯を適切な位置に動かすために、ある程度のスペースが必要です。しかし、親知らずが奥に残っていると、そのスペースを圧迫してしまうことがあり、歯の移動がスムーズにいかない原因となることがあります。特に顎が小さい方の場合、歯列の中に親知らずが存在するだけでスペースが足りなくなり、他の歯を並べるために必要な余白が確保できなくなるのです。

こうしたケースでは、矯正装置を装着する前に親知らずを抜歯しておくことで、歯の移動が妨げられることなく計画的に進行します。また、スペース不足によって歯の動きが想定よりも遅くなったり、矯正期間が長引いたりするリスクも軽減されます。

歯列への悪影響が懸念される場合

親知らずは、まっすぐに生えるとは限りません。横向きや斜めに生えてきたり、骨の中に埋まったままになっていたりすることも多く、その状態で放置すると周囲の歯を押し出し、歯列全体を乱すリスクが高まります。こうした状態の親知らずがあるまま矯正治療を進めても、前歯や犬歯に負担がかかってしまい、理想とする歯並びに仕上げることが難しくなる場合もあります。

さらに、矯正中に親知らずが動き出してしまうと、咬み合わせのバランスを崩す原因にもなり得ます。これにより、治療計画の見直しが必要になったり、装置の調整が複雑になったりするリスクも発生します。

また、親知らずの周囲は構造的に歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい部位です。その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まり、腫れや痛みを引き起こす智歯周囲炎などのトラブルが生じやすくなります。こうした問題が矯正装置の装着や歯の動きに悪影響を与えることもあるため、予防的に抜歯を検討する価値があります。

症例別の判断基準

ただし、親知らずがあるからといって、必ずしもすべての患者が抜歯の対象となるわけではありません。重要なのは、「その親知らずが矯正治療に悪影響を及ぼす可能性があるかどうか」という視点です。

たとえば、親知らずがまっすぐに生えきっており、噛み合わせや歯並びに影響を与えていない場合は、抜歯せず経過観察を行う選択肢もあります。また、年齢や成長の進行状況、顎骨の発達状態、さらには矯正治療の種類(ワイヤー矯正/マウスピース矯正)など、総合的な観点から判断されることが一般的です。

親知らずの抜歯は、身体的な負担や治癒期間も伴うため、抜歯の是非は患者様一人ひとりの状況に応じて丁寧に判断されるべきです。治療前に親知らずの状態を把握しておくことで、無理のないスケジュールで矯正を進めることができ、より満足度の高い結果へとつながります。

矯正後に親知らずを抜くことのメリット・デメリット

矯正治療を終え、整った歯並びを手に入れたあとに気になるのが、親知らずの存在です。治療後に親知らずを抜くべきかどうかは、患者様一人ひとりの口腔内の状態によって判断されます。ここでは、矯正後に親知らずを抜く場合のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

後戻りを防ぐための戦略としての抜歯

矯正治療が終わったあと、時間の経過とともに歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起きることがあります。この現象の一因として、親知らずが歯列全体を後ろから押す力が影響するケースがあります。特に、親知らずが真っ直ぐに生えておらず、横向きや斜めに埋まっている場合、前方の歯に持続的な圧力をかけてしまい、せっかく整った前歯が再び重なってしまうこともあります。

このようなトラブルを防ぐために、矯正後に親知らずの動きを慎重に観察し、必要に応じて抜歯を検討することが有効な予防策となります。リテーナーなどで保定を行っていても、親知らずの生え方によっては後戻りのリスクが高まるため、後から抜歯を選択することで安定した歯列を維持しやすくなります。

将来的なトラブル予防としての判断

親知らずは歯ブラシが届きにくく、磨き残しが生じやすい場所にあります。このため、虫歯や歯周病、さらには歯ぐきの腫れや膿のたまりといったトラブルを引き起こしやすい歯とされています。特に矯正後は、歯並びや咬み合わせをきれいに保つことが重要になるため、将来的な口腔トラブルの原因となり得る親知らずを予防的に抜歯する選択肢が検討されることがあります。

また、親知らずが原因で慢性的な口腔の炎症が起こると、体調への影響や他の歯への悪影響を招くこともあり、結果的に再治療が必要になるリスクが高まります。早い段階で不要な親知らずを除去しておくことで、長期的に安定した口腔環境を維持できる可能性が高まります。

患者様のライフプランにあわせた選択肢

とはいえ、すべての患者に対して矯正後の親知らず抜歯が必要になるわけではありません。親知らずがまっすぐ生えており、周囲の歯列に干渉していない場合や、十分に清掃ができていて虫歯や炎症のリスクが低い場合は、抜かずに経過観察を続けることも一つの選択肢です。

抜歯には一定のリスクや回復期間が伴うため、例えば妊娠を予定している方や、長期出張・受験などを控えている方にとっては、タイミングも重要な要素となります。無理のない時期に計画的に抜歯を行うか、状況が落ち着いてから対応するかは、ライフスタイルや将来設計に応じて検討することが大切です。

矯正治療と親知らず抜歯の最適なタイミング

親知らずの抜歯と矯正治療の関係を考えるうえで、「いつ抜くべきか」というタイミングの問題は非常に重要です。親知らずは矯正治療の前に抜くこともあれば、治療の途中、あるいは完了後に抜歯が必要になることもあります。どのタイミングが最も適しているかは、患者様の口腔内の状態や年齢、矯正の目的によって異なります。

年齢と成長段階からみたベストな時期

一般的に、親知らずは10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多く、骨の柔軟性がある若いうちに抜歯する方が負担が少ないとされています。成長途中で顎の骨がまだやわらかい段階では、親知らずが骨に深く埋まっていないことが多く、比較的スムーズに抜歯が行えるという利点があります。

また、若年層は傷の治りも早く、術後の腫れや痛みのリスクも低めであるため、矯正治療に伴う抜歯が必要な場合は、20代前半までに判断を下すことが理想的とされています。ただし、年齢だけで判断できるわけではなく、個々の歯や骨の状態に応じた診断が不可欠です。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正での違い

矯正方法の違いによっても、親知らず抜歯のタイミングは変わってきます。ワイヤー矯正の場合、抜歯によるスペースを利用して前方の歯を移動させる設計が組まれることが多く、治療前に親知らずを抜くことが推奨されるケースが多いです。

一方で、マウスピース矯正(インビザラインなど)の場合は、事前に歯の動きがプログラム化されているため、親知らずが後から生えてきたり、成長により歯列に影響を与えることが懸念される場合には、治療前か治療中の段階で抜歯の判断を行う必要があります。親知らずの動きが予測される場合は、計画全体にズレが生じるリスクがあるため、事前の精密な診断が重要です。

タイミングを誤ると起こるトラブル

適切なタイミングで親知らずを抜歯しなかった場合、矯正中の歯の移動を妨げたり、装置のフィッティングに影響を及ぼしたりする可能性があります。さらに、矯正治療が完了した後に親知らずが動き出すと、後戻りの原因となり得るだけでなく、歯並びや噛み合わせが再び乱れる恐れもあります。

抜歯のタイミングを先延ばしにした結果、親知らずが顎の骨に深く埋まってしまい、将来的に抜歯の難易度が上がるという問題も生じかねません。早期の判断が、治療計画の精度と患者様の負担軽減につながります。

親知らずの抜歯が必要かどうかの診断基準

親知らずはすべての人にとって問題となるわけではありませんが、矯正治療を検討する際には、その存在が治療計画に大きく影響することがあります。抜歯が必要かどうかの判断は、単に「生えてきたかどうか」だけで決まるものではなく、位置、向き、顎の骨との関係、口腔衛生のリスクなど、複数の要因を慎重に評価する必要があります。

レントゲンとCTを活用した精密診断

親知らずの状態を正確に把握するためには、視診だけでなく、画像診断が不可欠です。まず行われるのがパノラマレントゲン撮影で、これにより親知らずの生え方や歯の根の状態、隣接歯との関係を大まかに確認できます。

さらに、抜歯が検討される場合には、歯科用CT(3D画像)による精密診断が有効です。CTを使うことで、親知らずが骨の中でどのように位置しているか、神経や血管との距離、隣の歯への影響がどの程度かといった情報を立体的に把握できます。これにより、無理のない安全な抜歯計画を立てることが可能となります。

診断に基づいたリスク説明と選択肢

診断結果にもとづき、抜歯が必要と判断された場合には、メリットとリスクを明確に伝えることが重要です。たとえば、親知らずが横向きに埋まっており、歯並びに影響を与える可能性が高い場合、予防的に抜歯を行う選択が推奨されます。

一方で、すでに完全に生えきっており、清掃が行き届いていて口腔内の健康に支障がない場合は、無理に抜かず経過観察することも可能です。抜歯には少なからずリスクや負担が伴うため、「抜くべきかどうか」は歯科医師と相談しながら慎重に決定すべき事項です。

また、妊娠予定や持病の有無、仕事や学業のスケジュールなども考慮すべき要素となります。患者の全体的なライフスタイルと照らし合わせて、最適なタイミングと方法を選択することが重要です。

不安を取り除くための丁寧なカウンセリング

親知らずの抜歯には「痛そう」「腫れそう」といったイメージから、心理的な不安を抱える方が少なくありません。特に、矯正治療とセットで抜歯が提案された場合、「本当に必要なのか?」という疑問を感じるのは当然のことです。

こうした不安を解消するには、一方的な説明ではなく、患者の声に耳を傾けた丁寧なカウンセリングが欠かせません。画像を一緒に見ながら、なぜ抜歯が推奨されるのか、抜かなかった場合のリスク、抜歯の方法や術後の経過についてわかりやすく説明することが、患者様の納得と安心につながります。

抜歯は怖くない?痛み・腫れの実際と対策

「親知らずを抜く」と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは「痛み」や「腫れ」ではないでしょうか。特に、これまで歯の抜歯を経験したことがない方にとっては、不安の大きい処置の一つです。しかし、医療技術や麻酔の進歩により、現在では多くのケースで痛みや腫れを最小限に抑えることが可能になっています。ここでは、実際の痛みや腫れの程度、そしてそれに対する対策について詳しく解説します。

麻酔の種類と痛みの管理方法

親知らずの抜歯では、基本的に局所麻酔が用いられます。処置部位のみをしっかりと麻酔することで、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。麻酔を打つ際にわずかにチクッとした感覚がありますが、直後から感覚が麻痺するため、抜歯中の不快感も最小限に抑えられます。

不安の強い方や、処置時間が長くなりそうな複雑な症例では、笑気麻酔や静脈内鎮静法が選択されることもあります。これらは全身麻酔とは異なり、意識を保ちながらリラックスした状態で処置を受けることができる方法で、痛みに敏感な方や恐怖心の強い方に適しています。

抜歯後の経過とダウンタイム

処置後の痛みは、個人差はあるものの、1〜3日程度をピークに徐々に落ち着いていくのが一般的です。抜歯当日は麻酔の効果が切れる頃から鈍い痛みが出てくることがありますが、痛み止めの内服によってしっかりとコントロールできるレベルです。

腫れは特に下顎の親知らずで起こりやすく、体質や抜歯の難易度によって左右されます。通常は2〜3日後にピークを迎え、1週間程度で引いていくケースが多いです。腫れが気になる期間には、冷やす、無理をしない、睡眠をよくとるなどのケアを心がけることで回復を早めることができます。

また、感染予防のために抗生物質が処方されることもあります。医師の指示に従って服薬し、うがいや強いうがいを避けることで、ドライソケットと呼ばれる合併症の予防にもつながります。

腫れ・痛みに配慮した対応とセルフケアのポイント

抜歯後の不快感を最小限にするためには、事前の説明と術後のケア指導が非常に重要です。術後は出血を抑えるためにガーゼをしっかり咬むこと、食事は柔らかいものを選ぶこと、刺激物を避けることなど、日常生活で注意すべきポイントがいくつかあります。

また、痛みが強く出やすい夜間に備えて、処方された鎮痛剤を早めに飲むことで、痛みのピークを先回りして抑えることも可能です。不安な点がある場合は、抜歯前に質問しておくことで安心感をもって処置を受けることができます。

親知らずの抜歯は、確かに体への負担がまったくないわけではありませんが、正しい知識と適切な対策によって、痛みや腫れの不安はかなり軽減できます。怖がりすぎず、事前にきちんと相談しながら、納得のうえで処置を受けることが大切です。

親知らずを残すという選択肢もある?

「親知らずは抜くもの」というイメージを持つ方は多いですが、必ずしもすべての親知らずが抜歯対象になるわけではありません。実際には、状態によっては抜かずに残しておいても問題がない、あるいは役に立つケースも存在します。ここでは、親知らずを残すという選択肢について、具体的にどのような場合に可能か、その判断基準や長期的な注意点を解説します。

抜かなくてよいケースと判断基準

親知らずがまっすぐ生えていて、完全に歯ぐきから出ており、上下の歯と正常に噛み合っている場合は、特に問題なく機能していることもあります。また、歯みがきがしっかり届いており、虫歯や歯周病のリスクが低い場合には、無理に抜歯する必要はないと判断されることがあります。

さらに、矯正治療によって歯を移動させるためのスペースが十分に確保できている場合、親知らずが歯列や噛み合わせに干渉しないのであれば、経過観察という選択肢も現実的です。年齢が若く、今後の成長を見ながら慎重に判断したい場合なども、抜かずに様子を見ることが推奨されることがあります。

ただし、外から見て一見正常に見える親知らずでも、根の先端が神経や副鼻腔に近接していたり、隠れた部分で虫歯が進行していたりするケースもあるため、レントゲンやCTでの評価は欠かせません。

親知らずの活用(移植など)の可能性

あまり知られていませんが、親知らずが将来的に他の歯の代用として利用できる場合があることも、抜かずに残しておく理由の一つです。たとえば、奥歯を虫歯や事故で失ってしまった際に、条件が合えば親知らずをその位置に移植する「自家歯牙移植」が行われることがあります。

この処置はすべてのケースに適用できるわけではありませんが、親知らずの根の形が単純で、骨の状態や年齢条件がそろっていれば、インプラントの代替治療として有効な手段となる可能性があります。そのため、現時点では使っていなくても、将来的な選択肢を広げる意味で、保存を前提とする診断がされることもあるのです。

長期的な経過観察の必要性

親知らずを抜かずに残すと決めた場合でも、それで終わりではありません。定期的な経過観察が必須となります。なぜなら、親知らずは年齢とともに位置が変化したり、歯ぐきが下がって歯周病のリスクが高まったりする可能性があるためです。

また、加齢によって口腔内の清掃性が落ちてくると、親知らずの周囲に汚れがたまりやすくなり、急性炎症や痛みが出るリスクが上がります。こうした事態を未然に防ぐためにも、抜歯せずに様子を見る選択をした場合は、定期的に歯科でのチェックを受けることが重要です。

抜歯を伴う矯正治療の流れとスケジュール

矯正治療においては、親知らずをはじめとした抜歯が治療計画に組み込まれることがあります。抜歯は、単に歯を抜く処置というだけでなく、矯正治療の精度と効果を左右する重要な工程です。ここでは、抜歯を含む矯正治療がどのようなスケジュールで進行するのか、全体の流れや注意点を紹介します。

治療前後のスケジューリング

矯正治療を始める前には、まず口腔内の精密な診査が行われます。歯列の状態、噛み合わせ、親知らずの位置などを確認し、抜歯の必要性があるかどうかを診断します。抜歯が必要な場合、多くは矯正装置を装着する前に抜歯を済ませておくことで、治療計画どおりに歯がスムーズに動くようにします。

ただし、親知らずの抜歯については、矯正開始後の途中段階や、治療が一段落した後に行う場合もあります。これは、親知らずの位置や生え方によって治療への影響が異なるためであり、一人ひとりに合ったタイミングで処置されるのが一般的です。

また、抜歯後には数日から1週間程度の回復期間を設けることが多く、傷口の状態が落ち着いてから矯正装置の装着へと進みます。術後の腫れや痛みが強い場合は、スケジュールにゆとりをもたせて無理のない治療を行うことが大切です。

抜歯→矯正の流れがある場合の注意点

抜歯をともなう矯正治療では、スケジュール管理が非常に重要です。親知らずを含む複数本の抜歯が必要な場合、一度にすべてを抜かず、段階的に処置していくこともあります。これは患者の身体的負担を軽減し、術後のトラブルを防ぐ目的があります。

また、抜歯した部位は歯ぐきが閉じてくるまでに時間がかかるため、その間に食事や口腔ケアへの配慮も必要です。抜歯部位の治癒状況を確認しながら矯正装置を調整していくことで、安全かつ計画的に治療を進めることが可能になります。

さらに、抜歯によってできたスペースをどのように活用するかも、治療設計の中で重要なポイントとなります。前歯を引っ込めたい場合や、全体の噛み合わせを整えたい場合など、抜歯部位のコントロールが矯正治療の成果に直結します。

スケジュールを立てる際の心構え

矯正治療は長期間にわたるケースが多く、特に抜歯が絡む場合は、治療期間が1年半〜2年、場合によってはそれ以上かかることもあります。そのため、患者様自身が日々の変化に柔軟に対応できるよう、十分なスケジュール調整と心構えが必要です。

また、仕事や学業、妊娠・出産といったライフイベントに合わせて治療計画を練ることも、治療の継続性を確保するうえで大切な要素となります。治療を中断せずに続けるためには、あらかじめ治療期間中の生活スケジュールを見通しておくことが望まれます。

親知らずを放置するとどうなる?将来的なリスクと注意点

親知らずが生えてきたけれど、特に痛みもなく日常生活に支障がない――このような場合、「今は困っていないから抜かなくても大丈夫」と思いがちです。しかし、親知らずを放置することには将来的なリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。とくに矯正治療を受けた後の方にとっては、歯並びの安定にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が必要です。

歯並びの乱れを引き起こす可能性

親知らずは、顎の一番奥に位置するため、スペースが足りないまま生えてくることが多く、横向きや斜めに生える「埋伏智歯(まいふくちし)」となるケースもあります。こうした親知らずは、隣接する歯を前方に押す力を生じさせ、少しずつ歯並びを乱していくことがあります。

特に矯正治療で美しい歯並びを手に入れた後は、この押す力が後戻りの原因になることも。せっかく整えた歯列が、親知らずの圧力によって再び前歯が重なったり、噛み合わせがズレたりする事態を招きかねません。後戻り防止のためのリテーナーを使っていても、親知らずの影響を完全に防ぎきれるとは限らないため、注意が必要です。

虫歯や歯周病のリスクが高まりやすい理由

親知らずは、ブラッシングが難しい場所にあるため、汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病の温床になりがちです。とくに一部だけが顔を出している「半埋伏」の状態では、歯と歯ぐきの間に細菌が入り込みやすく、炎症や膿を伴う智歯周囲炎を引き起こすことがあります。

また、虫歯が進行しても気づきにくく、気づいた時には隣の第二大臼歯(手前の大きな歯)にまで虫歯が広がってしまっていることも少なくありません。こうなると、親知らずだけでなく、健康だった歯まで抜歯の対象になってしまう可能性があります。

矯正後の後戻りや周囲の歯への悪影響

矯正治療後に親知らずを放置しておくことで起こる最も大きなリスクは、「見えないところで歯並びが変化する」ことです。親知らずの位置は見えにくいため、症状が表に出にくく、気づかぬうちに前歯に圧力がかかり、微細なズレが生じ始めることがあります。

また、親知らずの生え方によっては、周囲の歯の根を圧迫したり、歯の移動スペースを奪ったりすることで、矯正後の安定性を損なう要因にもなります。とくに下顎の親知らずは、下歯槽神経という大切な神経に近い位置にあることもあり、抜歯するタイミングが遅れることで処置が難しくなる場合もあります。

親知らずと矯正治療の相談は、つじむら歯科医院で

親知らずの抜歯と矯正治療は、それぞれが専門性の高い分野でありながら、実は密接に関わっています。親知らずの状態によっては、矯正治療に影響が出ることもあれば、せっかく整えた歯並びに後戻りが起きてしまうこともあります。だからこそ、矯正と抜歯の両方をトータルで考えることができる歯科医院での相談が非常に重要です。

矯正専門医と口腔外科医の連携の重要性

矯正治療では、歯並びだけでなく、顎の骨の状態や噛み合わせ、親知らずの位置まで含めて総合的に診断を行う必要があります。とくに、抜歯が必要なケースでは、矯正専門医と口腔外科医の連携が不可欠です。矯正だけを行う医院では親知らずの処置を他院に依頼することも多く、患者様にとっては手間や不安の種となる場合があります。

その点、つじむら歯科医院では、矯正と口腔外科の診療が連携しており、初診の段階から親知らずの状態を含めて治療計画を立案することが可能です。これにより、抜歯のタイミングや方法も治療スケジュールに沿って一貫して進めることができ、安心して治療に臨めます。

初診カウンセリングで気軽に相談できる体制

「親知らずを抜くべきかどうか、自分ではわからない」「矯正を考えているけど、親知らずが不安」という方は少なくありません。つじむら歯科医院では、そうしたお悩みに対して初診カウンセリングを通じて丁寧にヒアリングし、必要に応じてレントゲンやCT撮影を行って的確な診断を行います。

もちろん、いきなり抜歯や治療をすすめることはありません。現在の口腔内の状態や今後起こり得るリスクについて、わかりやすい言葉でご説明し、納得いただいたうえで治療方針を決定します。無理に治療を勧めることはなく、患者様のライフスタイルやご希望を第一に考えた提案を大切にしています。

特に、矯正治療を検討している方や、治療後の後戻りが心配な方には、親知らずのチェックを含めたカウンセリングをおすすめしています。医師の経験と先進設備に基づいた診断によって、長期的に安定した口腔環境を実現するお手伝いをいたします。

親知らずについて不安がある方、まずは相談してみませんか?

神奈川県伊勢原市の

見えない矯正歯科治療専門外来/マウスピース矯正(インビザライン)

『 つじむら歯科医院 伊勢原 』

住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1

TEL:0463-95-8214

【監修者情報】

つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑

【略歴】

1993年 神奈川歯科大学 卒業

1995年 つじむら歯科医院 開業

1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設

2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院

2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了

2010年 南カリフォルニア大学客員研究員

2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)

2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業

2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了

2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師

2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医

2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任

2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長

【所属】

IIPD国際予防歯科学会認定医

日本抗加齢医学会認定医

日本歯科人間ドック学会認定医

日本口腔医学会認定医

セカンドオピニオン専門医

DGZI国際インプラント学会認定医

日本咀嚼学会会員

日本保存学会会員

日本全身咬合学会会員

日本口腔インプラント学会会員

国際歯周内科学研究会会員

日本口腔内科学研究会会員

日本床矯正研究会会員

神奈川矯正研究会会員

日本臨床唾液学会会員

NPO法人歯と健康を守ろう会会員

日本ヘルスケア歯科研究会会員

伊勢原市中央保育園学校歯科医

日本食育指導士

健康咀嚼指導士