歯周病とは?

歯周病とは、歯を支える歯肉や歯槽骨などの組織に細菌感染が起こり、炎症が進行する病気です。この病気は放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。主な原因は口腔内に存在する歯周病菌で、これらの細菌が毒素を出し、歯肉や骨を侵食していきます。

気になる症状はありませんか?

日本での歯周病の発生状況

日本では、成人の約80%が歯周病に罹患していると言われています。その多くが初期段階である歯肉炎にとどまりますが、適切なケアを行わないと進行して歯周炎となり、歯を支える骨が溶けてしまうことがあります。このように高い発生率を示す歯周病は、まさに「国民病」と呼べる存在です。

歯周病が全身に与える影響

近年の研究では、歯周病が全身疾患と深く関連していることが分かっています。例えば、歯周病菌が血流を通じて体内に広がることで、以下のようなリスクが高まるとされています。

・糖尿病:歯周病が悪化すると血糖値のコントロールが難しくなります。

・心血管疾患:歯周病菌が動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める可能性があります。

・早産・低体重児出産:妊娠中の女性が歯周病に罹患すると、早産や低体重児の出産リスクが高くなります。

さらに、誤嚥性肺炎や骨粗鬆症、アルツハイマー病との関連性も指摘されており、歯周病を予防・治療することが全身の健康を維持する上で重要な鍵となります。

歯周病が見逃されやすい理由

歯周病の初期段階では、痛みなどの自覚症状がほとんどありません。そのため、多くの患者様が病気を放置してしまい、気づいたときには進行が進んでいるケースが少なくありません。「歯周病は静かな病気」と言われる理由がここにあります。

歯周病の原因とは?

歯周病の発症にはさまざまな要因が関与していますが、その主な原因は、口腔内に存在する歯垢(プラーク)と歯石です。これに加え、日常生活や健康状態に由来するリスクファクター、さらに新たに注目される「咬合性外傷」も歯周病の進行に影響を与えることが分かっています。

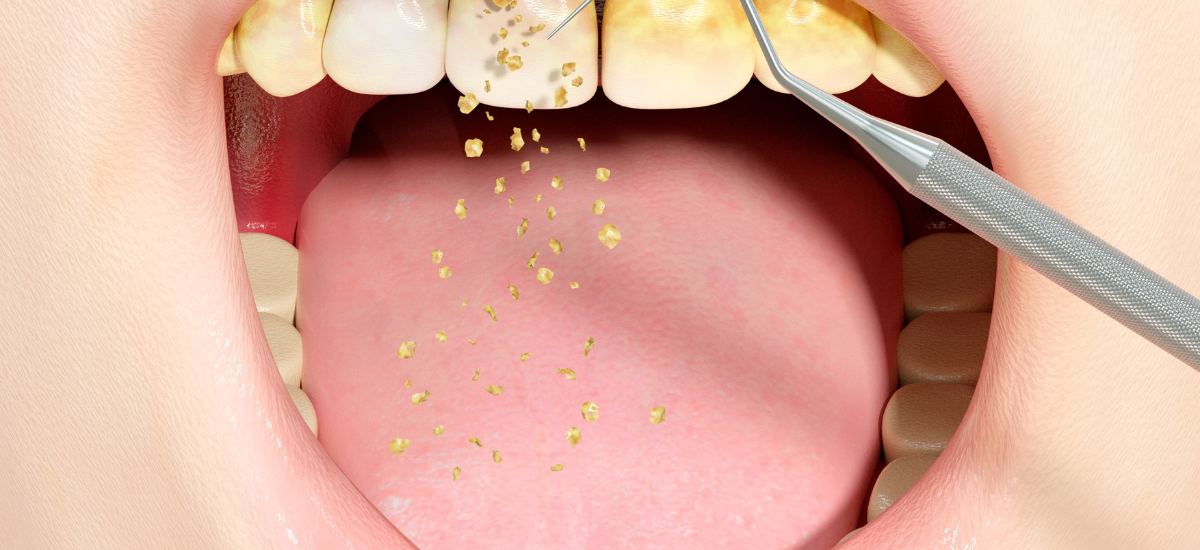

主原因:歯垢(プラーク)と歯石

・歯垢(プラーク):歯垢は細菌が集まった柔らかい塊で、口腔内に自然に形成されます。この中には歯周病菌が多く含まれており、歯肉に炎症を引き起こします。放置すると、歯垢は時間とともに硬化して歯石となり、歯周病が進行しやすくなります。

・歯石:一度形成された歯石は通常のブラッシングでは除去できず、専門的なスケーリングが必要になります。歯石の表面は粗いため、さらに細菌が付着しやすく、悪循環を引き起こします。

歯周病菌の働き

歯周病菌は毒素(エンドトキシン)を産生し、これが歯肉や歯槽骨を攻撃します。結果として、歯を支える骨が徐々に溶け、歯がぐらつくようになります。この過程は痛みを伴わない場合が多く、患者様が気づかないうちに進行することが特徴です。

進行を加速させるリスクファクター

歯周病の進行を加速させる要因には、以下のようなものがあります。

生活習慣:喫煙、不規則な食生活、過度な砂糖摂取、ストレスなど。これらは口腔内の免疫機能を低下させ、細菌が増殖しやすい環境を作ります。

全身疾患:糖尿病は特に歯周病との関連が強く、相互に悪影響を与えます。また、骨粗鬆症や自己免疫疾患も歯周組織の健康に影響を及ぼします。

新たな原因:咬合性外傷

近年注目される「咬合性外傷」は、噛み合わせの不良や歯ぎしり、補綴物の不適合などによって歯や歯周組織に過剰な力が加わることで起こる損傷です。

主な原因

不適切な噛み合わせ(外傷性咬合)、歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)、欠損歯や補綴物の不適合

症状

歯の動揺や揺れ、噛む際の痛みや違和感、歯肉の退縮や腫れ、歯が割れる、欠ける

咬合性外傷は見逃されやすい問題ですが、歯周病の進行を助長する要因となり得ます。そのため、専門的な診断と治療が必要です。

歯周病が進行する仕組み

歯周病は、口腔内に潜む細菌が歯肉や歯槽骨に影響を及ぼし、時間の経過とともに徐々に進行する病気です。この病気の進行プロセスを理解することで、早期発見や治療の重要性を認識できるでしょう。ここでは、健康な歯肉と歯周病の違い、歯肉炎から歯周炎への進行プロセス、さらに歯周病を放置した場合に生じる最悪のシナリオについて詳しく解説します。

健康な歯肉と歯周病の違い

健康な歯肉と歯周病の歯肉には、見た目や触った際の感触、内部の状態に大きな違いがあります。

健康な歯肉の特徴

・薄いピンク色で引き締まっており、触っても柔らかすぎない適度な弾力があります。

・歯と歯肉の間にある歯周ポケットは、通常1~3mm程度で浅く、細菌が侵入しにくい環境です。

・ブラッシング時や食事中に出血することはほとんどありません。

歯周病の歯肉の特徴

・炎症が原因で赤みを帯びたり、紫色に変色したりします。腫れが見られることも多いです。

・歯周ポケットが深くなり、4mm以上になると歯垢や歯石が溜まりやすい環境が生まれます。

・ブラッシング時に頻繁に出血したり、膿が出ることもあります。

この違いを意識することで、初期の異常に気づきやすくなります。

歯肉炎から歯周炎への進行プロセス

歯周病は、主に以下の4つのステージを経て進行します。

1.歯肉炎(初期段階)

この段階では、歯肉に炎症が見られますが、まだ歯槽骨への影響はありません。歯垢の中に含まれる細菌が歯肉を刺激し、赤みや出血を引き起こします。早期に適切なケアを行えば、完全に回復することが可能です。

2.軽度の歯周炎

炎症が進行し、歯周ポケットが深くなり始めます。歯垢が硬化して歯石となり、ブラッシングでは除去できなくなります。この段階では、歯槽骨が一部破壊される可能性がありますが、治療により進行を止めることができます。

3.中等度の歯周炎

歯周ポケットがさらに深くなり、炎症が歯槽骨全体に広がります。この段階では、歯がぐらつくようになり、噛む際に痛みや違和感を感じることがあります。早急な治療が必要です。

4.重度の歯周炎

歯槽骨の大部分が失われ、歯が支えを失います。歯が抜け落ちるか、抜歯が必要になるケースもあります。この段階では、再生治療など高度な専門治療が必要です。

歯周病の放置による最悪のシナリオ

歯周病を放置することは、歯だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼします。

1.歯の喪失

歯を支える骨が完全に破壊されると、歯が抜け落ちるか、抜歯が必要になります。これにより、咀嚼機能が低下し、食事の際の不便さが生じます。

2.全身疾患への影響

歯周病菌が血流を通じて全身に広がることで、糖尿病や心血管疾患、早産、さらには認知症などのリスクが高まります。特に高齢者においては、誤嚥性肺炎の原因にもなり得ます。

3.生活の質の低下

歯の喪失や口臭、噛む力の低下は、患者様の自信を奪い、社会生活にも影響を与える可能性があります。

実際に歯周病を治療した方の症例をご覧ください。

自分でチェック!歯周病セルフ診断

歯周病は初期段階では自覚症状が少なく、多くの方が気づかないうちに進行しています。そのため、定期的なセルフチェックを行い、早期に異常を発見することが重要です。ここでは、歯周病の初期症状やセルフチェックリスト、早期発見の重要性について詳しく解説します。

初期症状の見分け方

歯周病の初期段階で現れる主な症状には、以下のようなものがあります。

・歯磨き時の出血:歯茎から出血する場合、炎症が起きている可能性があります。

・朝起きたときの口の中のネバネバ感:口腔内の細菌が増殖しているサインです。

・歯茎の腫れや赤み:健康な歯茎は薄いピンク色ですが、炎症が起きると赤く腫れます。

・口臭の悪化:歯周病菌が増えると特有の口臭が発生することがあります。

・歯茎が下がる:歯茎が退縮して歯が長く見える場合、歯周病が進行している可能性があります。

これらの症状が1つでも見られる場合、歯周病の初期段階である「歯肉炎」の可能性があります。

歯周病セルフチェックリスト

以下のチェック項目に当てはまるものがないか確認してみましょう。

- 1. 歯磨き時に血が出ることがある

- 2. 歯茎が赤く腫れている

- 3. 歯が長く見える(歯茎が下がっていると感じる)

- 4. 朝起きたときに口の中がネバネバする

- 5. 口臭が気になる

- 6. 歯がぐらつくような感じがする

- 7. 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすい

- 8. 歯茎に痛みや違和感を感じる

チェックの結果

・0~2項目該当:歯周病の兆候は少ないですが、引き続き注意が必要です。定期的な検診を受けることをおすすめします。

・3~5項目該当:歯周病の初期段階の可能性があります。早めに歯科医師に相談しましょう。

・6項目以上該当:進行した歯周病の可能性があります。早急に専門的な治療が必要です。

お口の健康、今すぐチェックしませんか?

早期発見の重要性

歯周病は進行すると治療が難しくなり、歯を失うリスクが高まります。しかし、初期段階で発見し、適切な治療を受けることで、歯を守ることができます。早期発見が歯周病治療のカギであり、定期的なセルフチェックに加えて歯科医院での検診を受けることが重要です。

行動の一歩

気になる症状がある方、セルフチェックで該当項目が多かった方は、ぜひ一度当院にご相談ください。歯周病は放置すると進行してしまいますが、早期発見・早期治療で防ぐことが可能です。お口の健康を守るために、まずは行動を起こしましょう!

歯周病を引き起こす生活習慣

歯周病は、口腔内の細菌による感染が主な原因ですが、日々の生活習慣が病気の進行やリスクを高める大きな要因となります。適切な口腔ケアができていない場合や、健康的でないライフスタイルが、歯周病の発症や悪化を招く原因になります。ここでは、歯周病を引き起こす主な生活習慣について詳しく解説します。

1. 不十分なブラッシングと歯周病の関係

歯垢(プラーク)は歯周病の最大の原因とされており、適切なブラッシングを怠ると蓄積され、やがて歯石へと硬化します。この歯石は、歯周ポケットを深くし、細菌がさらに繁殖しやすい環境を作ります。

不十分なブラッシングの例

・磨き残しが多い場合

・短時間で終えるブラッシング

・強く磨きすぎて歯茎を傷つける方法

・デンタルフロスや歯間ブラシを使わず、歯間部のケアができていない場合

これらの習慣は、歯垢が歯周ポケット内に溜まりやすくなり、歯周病の発症リスクを高めます。

2. 不規則な食生活や砂糖摂取の影響

食生活は歯周病の進行にも密接に関係しています。特に砂糖の摂取が多い場合、細菌が活発化しやすくなります。砂糖をエサに細菌が増殖し、歯肉に炎症を引き起こします。

高リスクな食生活

・甘い飲み物やお菓子を頻繁に摂取する

・硬い食品や野菜をあまり食べない

・栄養バランスが偏った食事

対策

・砂糖の摂取量を減らし、繊維質の多い野菜や果物を積極的に摂る

・カルシウムやビタミンCを含む食品を摂取し、歯や歯肉の健康をサポートする

3. ストレスが口腔環境に与える悪影響

ストレスは歯周病と直接的な関係がないように見えますが、実際には免疫機能を低下させる大きな要因となります。免疫力が低下すると、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、感染が広がりやすくなります。

ストレスが原因で現れる症状

・歯ぎしりや食いしばり(ブラキシズム)による歯周組織への負担

・口腔内の乾燥(ドライマウス)による唾液分泌量の減少

唾液には抗菌作用があるため、ストレスによる分泌低下は口腔内細菌の繁殖を助長します。

4. 喫煙の影響

喫煙は歯周病のリスクを大幅に高める要因です。タバコに含まれる有害物質が歯肉の血流を低下させ、免疫反応を弱めるため、細菌に対する抵抗力が低下します。また、喫煙者は非喫煙者に比べて治療後の回復が遅い傾向があります。

主な影響

・歯周病の進行を早める

・治療効果の低下

・歯茎が黒ずむなどの審美的な問題

生活習慣を見直す一歩

日々の習慣が歯周病予防の第一歩となります。適切なブラッシング、バランスの良い食生活、ストレス管理を心がけることで、健康な歯肉を保つことができます。少しでも気になる症状がある場合は、早めに歯科医師に相談しましょう。

季節の変化が歯周病に与える影響と予防策

季節の変化は体調だけでなく、口腔内の環境にも影響を与えます。特に歯周病に関しては、季節ごとに異なるリスクが存在します。適切なケアを行うことで、季節特有のリスクを軽減し、歯周病の予防につなげることができます。ここでは、季節ごとのリスクとそれに応じた予防策について詳しく解説します。

1. 春:花粉症による口呼吸の影響

春は花粉症のシーズンで、多くの人が鼻詰まりの影響で口呼吸をすることが増えます。口呼吸をすると、口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の抗菌作用が低下します。これにより、細菌が増殖しやすくなり、歯周病のリスクが高まります。

予防策

・花粉症対策を行い、鼻呼吸を促進する。

・こまめに水分補給をして口腔内の乾燥を防ぐ。

・保湿効果のあるマウスウォッシュを使用する。

2. 夏:脱水による唾液分泌の低下

夏は高温多湿の環境で、体が水分を失いやすくなります。脱水状態になると唾液の分泌量が減少し、細菌が繁殖しやすい環境が生まれます。

予防策

・十分な水分補給を心がける。特に食事中や運動後には意識的に水を飲む。

・アルコールやカフェインなど、利尿作用のある飲み物を控える。

・キシリトール入りガムを噛むことで唾液分泌を促す。

3. 秋:食生活の変化と口腔環境への影響

秋は実りの季節で、食欲が増す時期でもあります。しかし、糖分や炭水化物を多く含む食事が増えることで、細菌が活発化し、歯垢が蓄積しやすくなります。

予防策

・糖分の多い食品を摂取した後は、しっかりと歯磨きをする。

・繊維質の多い野菜や果物を積極的に摂取して口腔内を自然に洗浄する。

・間食を控え、食事の時間を規則正しく保つ。

4. 冬:寒さによる血行不良と免疫力の低下

冬の寒さは全身の血行不良を引き起こし、歯茎にも影響を与えます。また、免疫力が低下しやすい時期でもあり、細菌感染に対する抵抗力が弱まります。

予防策

・体を温める食事を摂り、全身の血行を促進する。

・室内を適度に加湿し、口腔内の乾燥を防ぐ。

・免疫力を高めるために、十分な睡眠と栄養バランスの取れた食生活を心がける。

季節ごとに注意したい共通のポイント

定期的に歯科医院で検診を受け、歯垢や歯石の状態をチェックすることが重要です。また、季節に応じた口腔ケア製品(保湿マウスウォッシュ、唾液分泌を促す食品など)を活用し、季節の変化に応じた健康管理を徹底することで、口腔内のトラブルを未然に防ぐことができます。

歯周病を防ぐセルフケアのポイント

<

<

歯周病は日々のセルフケアを正しく行うことで予防できます。特に、口腔内の清潔を保つ習慣を身につけることが重要です。ここでは、歯周病を防ぐための具体的なセルフケアのポイントについて解説します。

1. 正しいブラッシング方法

歯磨きは歯周病予防の基本です。しかし、間違った方法で磨くと、十分に歯垢を取り除けないだけでなく、歯や歯茎を傷つける可能性もあります。

効果的なブラッシングのポイント

・歯と歯茎の境目(歯周ポケット)にブラシを45度の角度で当てる。

・力を入れすぎず、優しく小刻みに動かして磨く。

・磨き残しやすい奥歯や歯の裏側にも注意を払う。

適切なブラシの選び方

・毛先が柔らかく、小さめのヘッドの歯ブラシが効果的。

・電動歯ブラシを使用する場合は、メーカーの推奨通りの使い方を守る。

2. デンタルフロスや歯間ブラシの活用

歯ブラシだけでは、歯と歯の間の歯垢を完全に除去することは難しいです。デンタルフロスや歯間ブラシを活用することで、歯間部の清掃がより効果的になります。

デンタルフロス

・糸を歯間に通し、C字型にカーブさせて歯面に沿って動かす。

・歯肉を傷つけないように、優しく使用する。

歯間ブラシ

・歯間の大きさに合ったサイズを選ぶ。

・無理に押し込まず、スムーズに通して清掃する。

これらのツールを日常的に取り入れることで、歯ブラシでは届かない部分の歯垢も取り除けます。

3. 日常生活で気をつけたいポイント

歯周病予防は、日常生活の中での習慣も重要です。以下のポイントに注意して、口腔内の健康を維持しましょう。

食生活

・糖分の摂取を控え、歯や歯茎を強化する栄養素(カルシウム、ビタミンC、ビタミンD)を多く含む食品を摂取する。

・食後すぐに歯を磨くことで、食べ物のカスが歯垢になる前に除去する。

水分補給

・唾液は口腔内を自然に洗浄する役割を持つため、こまめに水を飲むことで唾液分泌を促す。

・ドライマウス対策として、保湿効果のあるマウスウォッシュを使用する。

ストレス管理

・ストレスは免疫機能を低下させるため、適度な運動やリラクゼーションを心がける。

4. 定期的な歯科検診を受ける

セルフケアだけでは取りきれない歯石や隠れた問題を発見するため、歯科医院での定期検診を受けることも重要です。歯科医師や歯科衛生士から直接アドバイスを受けることで、セルフケアの効果がさらに高まります。

5. セルフケアで歯周病を防ぐ一歩

日々の習慣が歯周病予防のカギを握っています。正しいブラッシング方法を実践し、デンタルフロスや歯間ブラシを活用することで、健康な歯と歯茎を守りましょう。歯周病に不安がある方やセルフケアの方法が分からない方は、ぜひつじむら歯科医院にご相談ください。

プロフェッショナルケアの重要性

歯周病を予防・治療するうえで、日々のセルフケアは不可欠ですが、それだけでは不十分な場合があります。セルフケアで落としきれない歯垢や歯石を取り除き、歯周病の進行を食い止めるためには、歯科医院でのプロフェッショナルケアが欠かせません。ここでは、歯科医院で受けられる主な治療やその重要性について詳しく解説します。

1. スケーリング・ルートプレーニング

歯周病予防および治療の基本となるのが「スケーリング」と「ルートプレーニング」です。

スケーリング

歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯石やプラークを専用の器具や超音波スケーラーを使って除去します。歯石はセルフケアでは取り除くことができないため、定期的にプロフェッショナルケアを受ける必要があります。

ルートプレーニング

歯周ポケット内の歯の根の部分に付着した歯石や細菌を除去し、表面を滑らかにする処置です。これにより、再び細菌が付着しにくくなるだけでなく、歯周ポケットの改善も期待できます。

2. PMTC(プロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング)

PMTCは、歯科衛生士による徹底した歯のクリーニングです。特に以下の点でセルフケアを補完します:

歯ブラシでは届かない部分の清掃

歯と歯の間、奥歯の溝などの清掃が可能です。

歯面の着色や汚れの除去

コーヒーやタバコなどによる着色を取り除き、歯を本来の美しさに戻します。

フッ素塗布による虫歯予防

フッ素を塗布することで、歯質を強化し、虫歯リスクを軽減します。

PMTCは、歯周病予防だけでなく、口腔内の美しさと健康を維持するための有効な手段です。

3. 定期検診の必要性

定期検診は、歯周病の早期発見と進行防止において最も重要なプロフェッショナルケアの一環です。

歯周ポケットの深さの測定

歯周病の進行度を正確に把握します。

レントゲン検査

歯槽骨の状態を確認し、目に見えない問題を発見します。

患者様へのカウンセリング

生活習慣やセルフケアの改善点をアドバイスします。

定期的に検診を受けることで、早期治療が可能になり、重度の歯周病へ進行するリスクを大幅に軽減できます。

プロフェッショナルケアのメリット

歯周病の進行を食い止める

歯石やプラークを除去することで、歯周組織の健康を回復させます。

セルフケアの質を向上させる

専門家の指導を受けることで、自宅でのケアがより効果的になります。

長期的なコストを削減する

早期発見・早期治療により、重度の治療が必要になる前に対処できます。

つじむら歯科医院の紹介

神奈川県伊勢原市にあるつじむら歯科医院では、歯周病予防と治療において、患者様一人ひとりの状態に合わせた診療を行っています。当院は、安心して受診いただける環境を提供し、患者様が健康な口腔環境を保てるようお手伝いをしています。また、全身の健康と口腔ケアの関連性を重視し、「THP(トータルヘルスプログラム)」を取り入れた包括的なサポートを行っています。

以下は、当院の取り組みの概要です。

1. 患者様ごとの個別診療プラン

診査と診断

口腔内の状態を詳しく検査し、歯周ポケットの深さや歯肉の炎症状況を確認します。また、必要に応じて追加検査を行い、患者様に分かりやすく現状をお伝えします。

治療計画の説明

検査結果に基づき、患者様の状態や生活習慣を考慮した治療計画を提案します。治療の内容やスケジュール、費用についても丁寧にご説明し、患者様にご理解・ご納得いただいたうえで治療を進めます。

2. 専門的な歯周病ケア

スケーリングとルートプレーニング

歯石やプラークを取り除く処置を行い、歯周病の進行を防ぎます。特に、歯周ポケット内の清掃に重点を置いています。

予防的ケア

治療後の再発を防ぐため、日常生活でのセルフケアをサポートし、定期的なメンテナンスをおすすめしています。

3. THP(トータルヘルスプログラム)の導入

つじむら歯科医院では、口腔ケアを全身の健康とつなげる「THP(トータルヘルスプログラム)」を導入しています。このプログラムは、患者様の生活習慣や健康状態に応じた歯周病予防とケアを提供し、以下のようなメリットをもたらします。

全身疾患リスクの軽減

歯周病予防を通じて、糖尿病や心血管疾患などのリスクを低減することを目指します。

包括的な健康管理

喫煙や食生活などの生活習慣に関するアドバイスを提供し、口腔内の健康維持を全身の健康と連携させます。

セルフケアの質の向上

プロフェッショナルケアと日常ケアの連携を強化し、患者様自身が取り組む予防ケアを支援します。

THPを受けた患者さんの症例はこちら。治療の効果と変化を確認できます。

4. 患者様とのコミュニケーションを重視

不安の軽減

歯周病治療に対する不安を軽減するため、治療内容や手順について分かりやすく説明します。

個別のアドバイス

患者様の生活習慣やセルフケアに合わせたアドバイスを提供します。

5. 定期検診とメンテナンスの重要性

歯周病は、治療後も定期的なメンテナンスが必要です。当院では、患者様の健康維持のため、定期検診や予防的ケアの実施を推奨しています。

歯周ポケットの測定や口腔内クリーニング

歯周ポケットの深さを測定し、口腔内の健康状態を確認します。

再発リスクの抑制

生活習慣やセルフケアの見直しをサポートし、再発リスクを最小限に抑えます。

患者様へのお願い

歯周病は早期発見と適切な治療が大切です。気になる症状がある場合や定期的なチェックをご希望の方は、つじむら歯科医院にご相談ください。当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせた治療計画を作成し、歯周病予防を全力でサポートしています。

※本内容は、一般的な情報提供を目的としており、特定の治療効果を保証するものではありません。詳細は、直接医師にご相談ください。

一歩踏み出して健康な歯と理想の未来へ

歯周病予防を始めることは、歯の健康を守るだけでなく、生活全体の質を向上させるための大きな一歩です。

笑顔と自信を守るために

健康な歯と歯茎は、美しい笑顔の土台です。歯周病予防を徹底することで、自分の歯を長く守り、自信を持った笑顔を続けることができます。

健康的な生活をサポート

歯周病予防は、糖尿病や心疾患など全身の健康リスクを軽減し、より快適な生活を支えます。

神奈川県伊勢原市にあるつじむら歯科医院では、患者様一人ひとりのライフスタイルに合わせた予防とケアを通じて、健康な歯と歯茎をサポートしています。「歯周病を予防してよかった」と笑顔になっていただけることが、私たちの願いです。

神奈川県伊勢原市周辺で歯周病予防や治療をお考えの方は、ぜひ当院の無料カウンセリングをご利用ください。 つじむら歯科医院がお待ちしております。

気になる症状はありませんか?早期治療が未来の健康を守ります。

伊勢原市にある再発率0%を追求した見えない非抜歯専門クリニック

『 つじむら歯科医院 』

住所:神奈川県伊勢原市小稲葉2204−1

TEL:0463-95-8214

【監修者情報】

つじむら歯科医院グループ総院長 辻村 傑

【略歴】

1993年 神奈川歯科大学 卒業

1995年 つじむら歯科医院 開業

1997年 医療法人社団つじむら歯科医院 開設

2008年 神奈川歯科大学生体管理医学講座 薬理学分野大学院

2010年 南カリフォルニア大学卒後研修コース修了

2010年 南カリフォルニア大学客員研究員

2010年 南カリフォルニア大学アンバサダー(任命大使)

2012年 ハートフルスマイルデンタルクリニック茅ヶ崎 開業

2012年 UCLAカリフォルニア大学ロサンゼルス校卒後研修コース修了

2013年 インディアナ大学 歯周病学インプラント科客員講師

2014年 インディアナ大学医学部解剖学 顎顔面頭蓋部臨床解剖 認定医

2017年 iDHA 国際歯科衛生士学会 世界会長就任

2020年 iACD 国際総合歯科学会 日本支部会長

【所属】

IIPD国際予防歯科学会認定医

日本抗加齢医学会認定医

日本歯科人間ドック学会認定医

日本口腔医学会認定医

セカンドオピニオン専門医

DGZI国際インプラント学会認定医

日本咀嚼学会会員

日本保存学会会員

日本全身咬合学会会員

日本口腔インプラント学会会員

国際歯周内科学研究会会員

日本口腔内科学研究会会員

日本床矯正研究会会員

神奈川矯正研究会会員

日本臨床唾液学会会員

NPO法人歯と健康を守ろう会会員

日本ヘルスケア歯科研究会会員

伊勢原市中央保育園学校歯科医

日本食育指導士

健康咀嚼指導士