- 小児矯正(子どもの矯正歯科治療)

- このようなお悩みはありませんか?

- 小児期に大切な「咬合誘導」とは?

- お口とからだの健康を保護者の方に知っていただきたいこと

- 子どものうちに矯正するメリット

- 矯正をはじめる時期について

- 子どもの「歯並びが悪い」とは?―種類・原因・そのままにした場合のリスク

- ビムラー矯正

- マウスピース型小児矯正/インビザライン・ファーストとは?

- 小児矯正でよくあるご質問(Q&A)

小児矯正(子どもの矯正歯科治療)

私達は歯並びの悪いこと(歯列不正)を単に見た目だけの話ではなく、歯と顎のバランスが崩れた病気だと考えます。

矯正治療は歯並びの美しさだけではなく、噛み合わせも考慮して進めていきます。

歯並びが悪くなる原因のほとんどは、永久歯が生えるスペースが足りないことです。

つまり、子どものころに顎が正しく成長すれば、永久歯がきれいに並びます。

Biotherapy(生物 学的機能療法)とは、歯並びが悪くなった原因を特定し、対処することです。

例えば、食事の内容や方法、悪い習慣などを確認し、必要に応じてアドバイスをおこないます。

つじむら歯科医院では、生活習慣をお尋ねしたうえで、必要な治療をご提案いたします。

Biotherapy(生物学的機能療法)だけでは歯並びの改善が難しい場合は、矯正装置を使用したメカニカルな矯正治療をご提案したします。

当院では、床矯正装置やビムラー矯正、マウスピース型矯正装置(インビザライン)、ワイヤー矯正など幅広く矯正装置をご用意しております。

可能な限り、お子さまの負担を軽減しながら矯正治療を行うことを心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

・つい口を開けて呼吸してしまう

・歯並びの乱れが気になる

・アトピー性皮膚炎の症状がある

・ぜんそくのような息苦しさが見られる

・睡眠中にいびきをかいている

・慢性的な鼻づまりで困っている

・口臭が気になることがある

※これらの症状は一見バラバラに見えますが、実は「お口の環境」や「噛み合わせ」と深く関係している場合があります。小児期に正しい咬合(噛み合わせ)が育っていないと、歯並びの乱れだけでなく、呼吸や姿勢、さらには全身の健康にまで影響を及ぼすことがあるのです。

小児期に大切な「咬合誘導」とは?

お子さまの歯並びや噛み合わせを整えるために行う矯正治療には、「咬合誘導(こうごうゆうどう)」という考え方が重要な役割を果たします。

咬合誘導とは、ただ歯を並べるのではなく、成長の過程で噛み合わせそのものを育てていく治療方針のことです。正しい噛み合わせが身につくことで、見た目の改善だけでなく、発音や咀嚼といった口の機能もより自然に獲得することができます。

早い段階から必要に応じてトレーニングを始めたり、矯正治療を導入することがありますが、その理由は「タイミングを逃すと取り返しがつかないことがある」からです。適切な時期を過ぎてしまうと、将来の口腔機能や顎の成長に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

咬合誘導は2段階で進めます

咬合誘導は、お子さまの成長に合わせて 第Ⅰ期治療(前期治療) と 第Ⅱ期治療(後期治療) の二段階に分けて行います。

第Ⅰ期治療(前期治療):

乳歯と永久歯が混在する時期に行い、噛み合わせや顎の成長を正しい方向へ導きます。

第Ⅱ期治療(後期治療):

永久歯が生えそろった後、必要に応じて本格的な矯正治療を行い、歯並びと噛み合わせを完成させます。

※この2つを段階的に行うことで、より自然で安定した歯並びを長期的に維持することが可能になります。

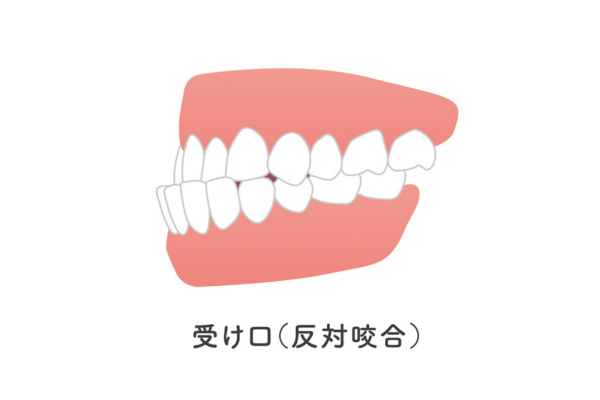

受け口(反対咬合)は特に早期対応が必要です

多くのお子さまでは小学校1〜2年生頃に第Ⅰ期治療を始めるのが一般的ですが、受け口(反対咬合)や下顎の歪みが強い場合には、さらに早期の治療が必要になることがあります。

例えば、3〜4歳の段階で重度の受け口が見られると、そのまま成長に任せることで症状が深刻化し、将来的に骨格的な不正咬合へ進行してしまう可能性が高いのです。

そのため、保護者の方が「噛み合わせがおかしいかな?」と感じたら、早めに専門的な診断を受けることをおすすめします。早期の対応によって、将来の治療負担を大きく減らすことができます。

咬合誘導の目的は「噛み合わせを育てる」こと

小児矯正で大切なのは、単に歯並びを整えることではありません。お子さまが成長する過程で、正しい噛み合わせと口腔機能をしっかり育てていくことが咬合誘導の本質です。

お口とからだの健康を保護者の方に知っていただきたいこと

子どもの歯並びや噛み合わせは、単に見た目の問題だけでなく、全身の健康に深く関わっています。上と下の歯がしっかりと歯車のように噛み合うことは、頭と体をつなぐ「要(かなめ)」の役割を果たし、正しい姿勢や健全な成長の基盤となります。

しかし近年は、生活習慣や食生活の変化により、噛み合わせがずれてしまうお子さまが増えています。その背景には「噛む回数の減少」と「日常のくせ(態癖)」が大きく関係しているのです。

歯並びを乱す生活習慣(態癖)とは?

お子さまが無意識に行っている何気ない動作が、噛み合わせや顎の成長に影響を与えることがあります。代表的なものには以下が挙げられます。

1.ほおづえをつく習慣:

顎に一方向から持続的な力が加わることで、歯列や顎の関節に歪みを生じやすくなります。

2.うつぶせ寝・横向き寝:

頭の重さ(約5kg)が顎や歯列に長時間かかるため、奥歯が傾き、前歯が出てしまったり、顎全体がずれて顔が左右非対称になることもあります。

3.あごを机や膝にのせる癖:

下顎の前方成長を妨げ、かみ合わせを深くする原因となります。

4.指しゃぶり・舌のくせ:

舌で歯を押したり、唇を巻き込む癖なども歯列不正や顎の歪みに直結します。

※こうした生活習慣の積み重ねは、顎関節への負担や咬合不全を招き、肩こり・頭痛・姿勢不良など全身の不調につながることもあります。

噛む力が減った現代の子どもたち

もう一つの大きな要因が「食生活の変化」です。柔らかい食べ物を好む傾向や、調理法・食品流通の変化により、噛む回数が減少しています。

咀嚼が少ないと顎の筋肉や骨が十分に発達せず、顔つきも昔と比べて細長く、逆三角形の輪郭が増えてきました。その結果、

1.口腔が狭く歯がきれいに並ばない

2.舌の位置が低くなり、発音が不明瞭になる

3.鼻腔が狭くなり鼻づまりやいびきを起こしやすい

4.気道が確保しづらく、姿勢が猫背気味になる

顎の健全な発育が全身の健康を支える

お子さまの噛み合わせや顎の成長は、歯並びの美しさだけでなく、呼吸・発音・姿勢・全身のバランスに直結しています。

例えば、噛み合わせが乱れると片側だけで噛む習慣がつき、顎がずれて下顔面が非対称になることがあります。すると体のバランスが崩れ、肩こりや腰痛などの不調を招くこともあります。

つまり、お口の中の小さなズレが、全身の健康や成長に大きな影響を及ぼすのです。

子どものうちに矯正するメリット

抜歯をせずに矯正できる可能性が高い

重度の不正歯列の矯正には、抜歯が必要な場合があります。子どもの場合、顎の骨が柔らかいため、床矯正装置やビムラー矯正で柔軟に広げることが可能です。歯が並ぶスペースが広がることで、仕上げにブラケット矯正が必要になっても、歯を抜かずに治療できる可能性が高まります。

口腔ケアがしやすくなる

不正歯列の場合、一般的に歯ブラシが当たりにくくケアがしにくいと言われています。不衛生になるとよりむし歯や歯周病のリスクが高まります。歯並びを整えて、歯ブラシが届きやすい環境を作ることで、むし歯や歯周病の予防に繋がります。

歯列矯正による痛みが少ないと言われています

成長を活用しながら治療ができるため、力で動かす矯正に比べて痛みが少ないことが言われています。矯正装置自体もシンプルで装着時の痛みもほとんどありません。

虫歯や歯周病を予防しやすくなります

生えたばかりの永久歯は、乳歯と混在することでデコボコとした歯並びになります。そのため、歯ブラシがすみずみまで届かなくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、生えたての永久歯は虫歯が進行しやすいため、入念な予防ケアが必要です。

矯正をはじめる時期について

歯列不正の中で受け口(反対咬合)といわれる状態の場合は3歳から5歳を目安に矯正治療をはじめることがありますが、おおむねつじむら歯科医院では小学1、2年生の頃からスタートすることをおすすめします。

実際には検診で指摘されたり、小学生になるタイミングで相談いただくケースが多いです。

歯の生え変わりには個人差が大きいですので、タイミングを逃さないようにご注意ください。

子どもの「歯並びが悪い」とは?―種類・原因・そのままにした場合のリスク

一口に「歯並びが悪い」といっても、原因や経過はさまざまです。ここでは小児期に起こりやすい不正咬合(ふせいこうごう)の代表例を、起こりやすい理由と注意したいポイントとともに解説します。気になる兆候があれば、早めにご相談ください。

1. 叢生(そうせい)|ガタガタ・でこぼこの歯並び

見た目の特徴:

歯列が凸凹し、乱ぐい歯・八重歯が混在。

起こりやすい背景:

★顎の大きさと歯の大きさの不調和(遺伝的傾向)

★乳歯の早期脱落やむし歯によるスペース喪失

★指しゃぶり・舌で前に押す癖、口呼吸などの口腔習癖

放置した場合の懸念:

歯の重なり部にプラーク(歯垢)が溜まりやすく、むし歯・歯肉炎のリスクが上昇。生える場所を失った永久歯が歯ぐきを破って出ようとし、粘膜を傷つけることもあります。

受診の目安:

永久歯の前歯が生え始める7〜8歳ごろに骨格やスペースを評価すると、将来の選択肢が広がります。

2. 上顎前突(じょうがくぜんとつ)|いわゆる「出っ歯」

見た目の特徴:

上の前歯が前方へ傾く、または上顎全体が前に出ている。

起こりやすい背景:

★上下顎の成長バランスの乱れ(骨格的要因)

★口呼吸により口唇・頬・舌の筋力が未発達

★下唇を噛む、舌を前へ押し出す、指しゃぶり など

放置した場合の懸念:

前歯で食べ物が噛みにくい、サ行・タ行の発音が不明瞭になりやすい。口呼吸が続くと、上顎前突が進行することがあります。

受診の目安:

姿勢・呼吸・口唇閉鎖の評価も含めて、機能面からのアプローチを早期に検討します。

3. 過蓋咬合(かがいこうごう)|噛み合わせが深い(ディープバイト)

見た目の特徴:

噛んだときに上の前歯が下の前歯を深く覆う。

起こりやすい背景:

★下顎が後方位になりやすい骨格パターン

★乳歯のむし歯や早期喪失により奥歯の高さが低下

★強い噛みしめ、下唇を噛む癖

放置した場合の懸念:

下の前歯が上の歯ぐきに当たり続けて炎症を起こすことがあるほか、顎関節への負担が増えて顎関節症状(カックン音・開口時痛)につながることがあります。

受診の目安:

奥歯の高さや咬合平面、顎関節の状態を含めた総合評価が重要です。

4. 下顎前突(かがくぜんとつ)|受け口・反対咬合

見た目の特徴:

下の前歯や下顎全体が前方に位置する。切端咬合(上下の前歯が先端でぶつかる)を含む。

起こりやすい背景:

★下顎が相対的に大きい/上顎が小さいなどの骨格差

★上の前歯が内側に傾くなど萌出方向の問題

★下顎を前に突き出す癖、口呼吸による舌位の不安定化

放置した場合の懸念:

前歯で噛みにくい、発音が不明瞭になりやすい。上下前歯がぶつかるため前歯の欠け・すり減りの原因にも。顎関節への負担増も指摘されます。

受診の目安:

早期介入が有効なケースが多く、3〜4歳からの経過観察や機能訓練を含めた計画が役立つ場合があります。

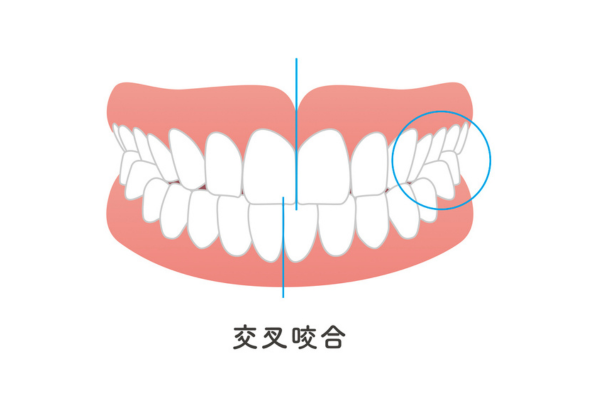

5. 交叉咬合(こうさこうごう)|噛み合わせの横ズレ(クロスバイト)

見た目の特徴:

上下の歯列が左右方向にずれ、一部で下の歯が上の歯より外側に出る。片側性の場合、顔貌の非対称が目立つことも。

起こりやすい背景:

★上下顎の幅・位置のアンバランス(骨格的要因)

★同じ側ばかりで噛む、ほおづえ、舌癖などの偏った機能

放置した場合の懸念:

噛み砕きがうまくいかず咀嚼効率が低下、消化器への負担につながることがあります。顎関節への偏ったストレスも課題。

受診の目安:

左右差が固定化する前に、上顎の幅や下顎の偏位を評価し、適切な誘導を行います。

6. 開咬(かいこう)|前歯が噛み合わない(オープンバイト)

見た目の特徴:

奥歯を噛み合わせても前歯の間にすき間が残る。

起こりやすい背景:

★指しゃぶり・長期のおしゃぶり使用

★舌を前へ突き出す癖(舌突出)

★口呼吸や爪噛みなどによる口腔周囲筋の弱化

放置した場合の懸念:

前歯で噛み切れないため奥歯の負担が増加し、歯の欠け・咬耗のリスク上昇。発音が不明瞭になりやすい傾向があります。

受診の目安:

習癖の改善と機能訓練が重要。成長期の誘導で改善の余地が広がります。

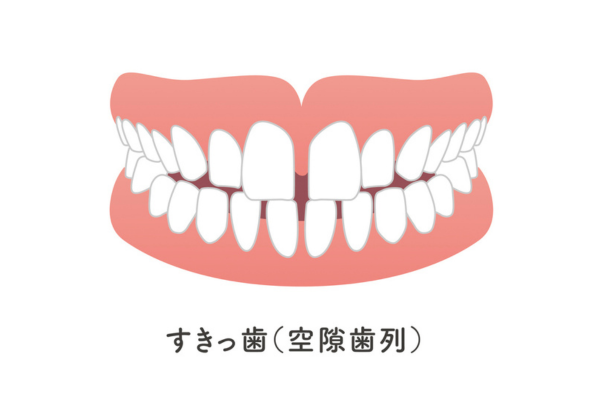

7. 正中離開(せいちゅうりかい)|前歯のすきっ歯

見た目の特徴:

上の前歯の中央に明らかなすき間がある。

起こりやすい背景:

★上唇小帯(上くちびる中央のヒダ)が太く長く、歯の間に入り込む

★過剰歯(余分な永久歯)の存在、先天的な歯数不足

★歯冠サイズの小ささ、顎の成長不足、舌で押す癖

放置した場合の懸念:

食片が挟まりやすくむし歯・歯肉炎の一因に。空気が漏れやすく発音に影響することがあります。

受診の目安:

唇小帯の形態・過剰歯の有無を含む画像検査で原因を特定し、生え替わりの時期に合わせた対応を検討します。

ビムラー矯正

つじむら歯科医院では子どもの時期の歯列矯正にビムラーという矯正方法を多く採用しています。

つじむら歯科医院では子どもの時期の歯列矯正にビムラーという矯正方法を多く採用しています。

ビムラー矯正とは、夜寝るときにビムラーといわれる装置を装着して、お口の周りの筋肉を用いて顎の発育を促す矯正方法です。

歯並びは唇、舌の力や顎の動き方など機能の調和によって成り立ちます。

その機能に働きかけることで本人にあった正常なかみ合わせ(個性正常咬合)へ導きます。

ブラケット矯正のように、金属の矯正装置を歯に直接取り付ける方法ではないうえに、日中は外しておけるため、お子さまの負担を大きく軽減できます。

顎の成長を促すことで永久歯が生えてくるスペースを確保できれば、大人になってからの矯正治療の負担が軽減されます。重度の不正歯列では、抜歯が必要になるケースもあるため、お子さまの永久歯を守るためにも、小児矯正をご検討ください。

ビムラー矯正の利点

1.夜だけの使用でも可能

基本的には就寝時に装着する装置で、小さなお子さまでも無理なく続けられます。より早い改善を希望される場合は、日中の使用を組み合わせることもあります。

2.痛みが少なく始めやすい

ワイヤー矯正のような強い力をかけないため、お子さまも安心して使用できます。

3.できるだけ抜歯をしない方針

顎の成長を促しながら歯を並べていくため、抜歯を前提としない治療が期待できます。

4.虫歯リスクを抑えやすい

取り外し式の装置なので歯磨きがしやすく、固定式矯正よりも虫歯のリスクを低減できます。

5.後戻りしにくい

筋機能を改善することにより、治療後の安定性が高まります。

6.顎のバランスを整える

上下の顎の調和を図ることで、噛み合わせ全体を健全に導きます。

7.悪習癖の改善にもつながる

指しゃぶりや舌を前に押し出す癖などを修正する効果も期待できます。

ビムラー矯正の欠点

1.使用しなければ効果が得られない

装置は「毎日しっかり使うこと」が前提です。装着を怠ると改善は見込めません。

2.装置が破損することがある

万一壊れてしまっても修理は可能ですが、その間は治療が中断されてしまいます。

3.治療期間が長い

平均して約4年程度かかることが多く、根気よく続けることが必要です。

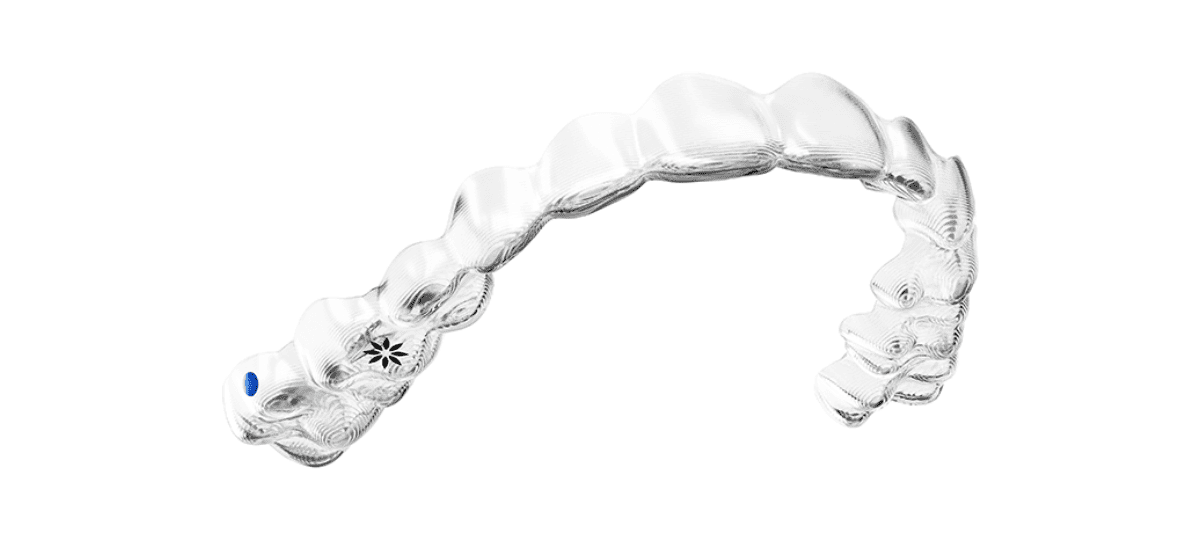

マウスピース型小児矯正/インビザライン・ファーストとは?

インビザライン・ファーストは、混合歯列期(おおむね7〜10歳)の小学生を対象とした、透明で取り外し可能なマウスピース型矯正装置です。装置が目立ちにくく、学校生活や写真撮影でも口元を気にしにくいのが特長。取り外して歯みがきができるため、従来のワイヤー装置に比べて清掃性を確保しやすい点も小児期に適しています。

こんなお子さまに向いています

1.「装置が目立つのは嫌」「友だちに指摘されたくない」など、見た目への不安が強い 2.矯正中も今まで通りに歯みがきをしたい 3.金属に敏感で、金属製の装置に不安がある 4.痛みや口内炎をできるだけ避けたい(※不快感が全くないわけではありません)

マウスピースは1枚ごとの歯の移動量が最大0.25mm程度になるよう計画し、段階的に歯を動かしていきます。個人差はありますが、強い力がかかりにくい設計のため、比較的違和感が抑えられる傾向があります。

利点(メリット)

1.目立ちにくい透明素材

学校や習い事でも口元を気にしにくい

2.取り外し式

歯みがき・フロスが普段通り行いやすく、むし歯・歯肉炎のリスク管理に有利

3.違和感が比較的少ない設計

ワイヤーやブラケット特有の粘膜刺激が起きにくい

4.通院負担を抑えやすい

マウスピースの1週間ごとの交換はご自宅で。定期チェックは1.5〜2か月に1回目安

5.抜歯回避の可能性が高まることがある

成長期に土台を拡大しスペースを計画的に確保できる場合、抜歯せずに配列できる余地が広がることも

6.第2期治療の負担軽減が期待

1期で土台を整えておくことで、成人前後の本格矯正(2期)を短縮・簡素化できるケースがある

※2期治療に進まず1期で満足度が高い仕上がりになる場合もあります(適応次第)

デメリット・注意点(必ずご確認ください)

1.装着時間を守れないと効果が出ません:

取り外しできることは利点ですが、1日20時間前後の装着が原則。装着時間が不足すると目標どおり進みません。お子さまのモチベーションと、保護者さまの見守りが成功の鍵です。

2.適応できない症例があります:

骨格的な不正や歯の萌出状況などにより、インビザライン・ファーストが適さないことがあります。

とくに小学校高学年以降は、成長段階や萌出状況によって適応外となることが少なくありません。

3.マウスピース作製・使用の契約期間は原則1年半:

生え替わりが続く小児期は長期的な咬合管理が重要です。インビザライン・ファーストの契約期間外は、必要に応じてプレオルソ(小児用咬合誘導装置)/リテーナーなど他の1期装置を併用し、永久歯がそろう時期まで管理します。

4.費用面:

オーダーメイドで海外製作のため、従来の1期治療装置より高額になる傾向があります。

薬機法(医薬品医療機器等法)に関する事項

インビザラインは国内未承認の矯正歯科装置です(完成物は薬機法の対象外)。医薬品副作用救済制度の対象外となる場合があります。

入手経路:米国アライン・テクノロジー社製。アライン・テクノロジー・ジャパン(グループ会社)を介して導入。

1.国内の代替:国内承認済みのマウスピース型矯正装置も存在します。

2.海外安全性情報:1998年、米国FDAにて医療機器として認証。

これらの点は事前説明のうえ同意をいただいた患者様に提供します。

小児矯正でよくあるご質問(Q&A)

Q 1. 何歳ごろから矯正を始めるのが良いのでしょうか?

お子さまの矯正は「永久歯が生えそろう前のタイミング」が大切です。特に前歯が永久歯に生え変わる7〜8歳ごろは、顎の成長を利用できるため、効率よく歯並びを整えることができます。ただし、受け口や顎の歪みなど明らかな異常が見られる場合は、3〜4歳ごろからご相談いただくこともあります。成長段階によって適切な開始時期は異なるため、まずは一度歯科医院での診察がおすすめです。

Q 2. 乳歯が残っている時期でも矯正はできますか?

はい、乳歯が残っている段階でも行える治療があります。これを「Ⅰ期治療」と呼び、顎の成長を正しい方向へ導いたり、永久歯が並ぶスペースを確保したりすることが目的です。すべて永久歯になってから行う「Ⅱ期治療」とは役割が異なります。乳歯の段階から介入することで、大がかりな矯正を避けられる場合もあります。

Q 3. うちの子は本当に矯正が必要ですか?自然に治ることはないのでしょうか?

「歯がガタガタしているけれど成長とともに整うのでは?」とご相談いただくことは多くあります。確かに一部は自然に改善されることもありますが、多くはそのまま残ってしまい、永久歯の生え方にも影響します。顎の成長や歯の大きさのバランスを確認することで、治療が必要かどうかを判断できます。早めに検査を受けることで、必要か不要かをはっきりさせることができます。

Q 4. 矯正装置にはどんな種類がありますか?ワイヤー以外の方法はありますか?

小児矯正では、取り外し可能なマウスピース型装置(プレオルソ、インビザライン・ファーストなど)や、顎の成長を誘導する機能的な装置、固定式のワイヤー装置など、さまざまな方法があります。装置の種類は「歯並びの状態」「年齢」「生活習慣」によって最適なものを選びます。見た目やお子様の負担も考慮し、無理のない治療法をご提案します。

Q 5. 治療期間はどのくらいかかりますか?

Ⅰ期治療は1〜3年程度が目安となります。その後、永久歯がそろってから必要に応じてⅡ期治療を追加する場合があります。全体で小学校低学年から中学生ごろまで、数年単位での管理が必要になるケースもあります。ただし、症例によって差がありますので、実際には個別の診断によって大きく変わります。

Q 6. 矯正治療は痛みがありますか?日常生活や学校生活に支障はありませんか?

装置を入れ始めた直後や調整後に、歯が押されるような違和感を感じるお子さまはいらっしゃいますが、多くの場合数日で慣れます。取り外し式の装置であれば、学校行事やスポーツの際に外すことも可能です。日常生活に大きな制限はありませんが、正しく使うためにお子さまとご家族の協力が必要です。

Q 7. 費用はどのくらいかかり、保険は使えますか?

小児矯正は多くが自由診療となり、費用は装置の種類や治療内容によって変わります。一部の顎変形症など、特定の症例では健康保険が適用される場合もあります。当院では治療前に必ず見積もりを提示し、ご家庭の負担や支払い方法についてもご相談いただけるようにしています。

Q 8. 矯正中にスポーツや楽器演奏はできますか?

基本的には問題なく続けられます。マウスピース型装置であればスポーツ中に外せるため安心です。ワイヤー装置の場合も、多くのケースで支障なく行えますが、管楽器など口元を強く使う場合には慣れるまで少し時間が必要なこともあります。

Q 9. 矯正治療をしないで放っておくと、どんなリスクがありますか?

歯並びが悪いまま成長すると、見た目の問題だけでなく「歯磨きがしにくい→虫歯や歯周病のリスク増」「噛み合わせの不具合→顎関節症や咀嚼機能の低下」につながることがあります。また、発音が不明瞭になる、口呼吸の習慣が残るなど、生活の質にも影響することがあります。

Q10. 治療後に歯並びが戻ってしまうことはありますか?防ぐ方法はありますか?

矯正後は「リテーナー」と呼ばれる保定装置を使用し、歯並びを安定させる期間が必要です。成長期は顎や筋肉の発達が続くため、しっかりと保定を行うことで後戻りを防ぐことができます。また、指しゃぶりや口呼吸などの生活習慣を改善することも、後戻り防止に欠かせません。

–>